はじめに:身体の「認知力」を高める旅へ

第1部では、自律神経というシステムの、精緻な「設計図」についてお話ししました。

この記事では、いよいよ「なぜ、その設計図がうまく機能しなくなるのか」という、あなたの不調の核心に迫っていきます。その鍵を握るのが、「認知」という言葉です。

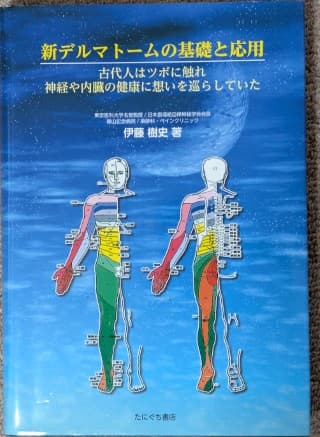

痛みは、押したり動かしたりすることで、初めて脳が「そこに問題がある」と認知できます。押した時の痛み(圧痛)は知覚、動かした時の感覚は感覚。この2つを正しく使うことで、脳は身体の状態を正確に把握し、治癒のための適切な指令を送ることができるのです。

しかし、もし身体に脳が認知できない「無意識な部位」があったとしたら? 脳は、そこに異常があることは感知しても、何が異常なのかは分かりません。その結果、例えば血圧を上げ続けたり、常に身体を緊張させたりといった、「間違った指令」を送り続けてしまうのです。

部位別の働きと、不調のサイン

脳神経の悲鳴:夜になるとお腹が張る、その理由

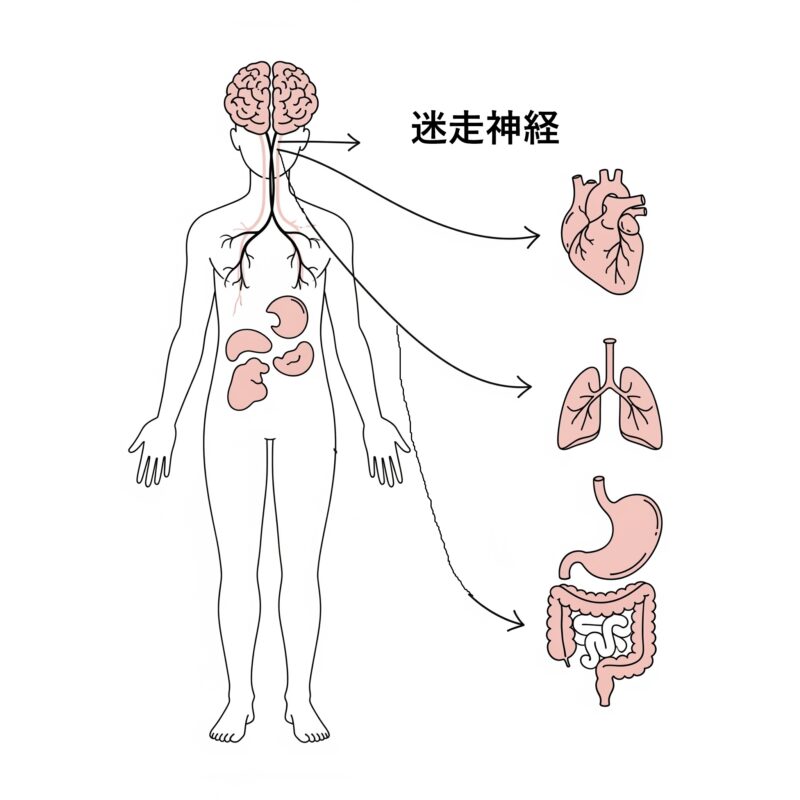

私たちの胃腸の働きは、主に脳神経の一つである迷走神経(副交感神経)がコントロールしています。日中、活動している時(交感神経優位)は消化活動を抑え、夜、リラックスしている時(副交感神経優位)に活発に動くように設計されています。

しかし、首の歪みなどで迷走神経の働きが乱れると、この切り替えスイッチがうまく機能しなくなります。夜になっても胃腸が休息モードに入れず、消化不良を起こし、ガスが溜まる。これが、「夜になるとお腹が張る」という不調の正体です。

脊髄神経の悲鳴:熱中症になりやすい人の、背中のサイン

脊髄から出る自律神経は、全身の血管の収縮や発汗をコントロールしています。

しかし、背骨に歪みがあったり、その周辺に「むくみ」があると、その部位の神経機能は低下します。そのサインは、色素沈着、くすんだ皮膚、圧痛といった形で、皮膚表面に現れることが少なくありません。

脳がその部位を正しく認知できないため、「汗をかけ」という指令が出せなくなり、熱がこもってしまう。これが、熱中症になりやすい身体環境を作り出してしまうのです。

なぜ、司令塔は間違えるのか?

なぜ「むくみ」や「冷え」があると、脳は正しく「認知」できないのか?

答えは簡単です。そこに「水たまり」があり、その淀んだ水の中の状態を、脳は正確に把握できないからです。神経伝達は微弱な電気信号であり、水は電気の流れを妨げます。これにより、脳と身体の間のコミュニケーションに、ノイズが生じてしまうのです。

Q. 脳が間違った指令を出すと、どうなるのか?

A. 身体は、様々な不調を引き起こします。

- 下肢の循環障害を「何らかの異常」としか認知できず、全身の血圧を上げて対処しようとする。

- 胃腸の働きが悪く、エネルギーが不足していると誤認し、血糖値を上げて補おうとする。

- 末端の冷えを改善するため、全身の筋肉を緊張させて熱を生み出そうとし、結果として不眠になる。

このように、普段の痛みや不調のほとんどは、自律神経の乱れという文脈で説明が可能です。

ストレスの真実:身体が先か、心が先か

「胃がキリキリする時に、心に余裕がなくなる」という経験は、誰にでもあるはずです。

精神的なストレスが胃腸の働きを低下させることもありますが、逆もまた真なり。消化・吸収・代謝という身体の基本的な機能に問題があると、身体は常にストレスを感じ、その結果、精神的にも余裕がなくなってしまうのです。

大切なのは、ストレスに強いか弱いか、ではありません。ストレスに強い、しなやかな「身体」であるかどうかなのです。

まとめ:探求の旅は、ここから始まる

この記事を通して、あなたの「原因不明の不調」が、実は身体からの具体的なサインであったことが、少しでも伝われば幸いです。

この「働き」を理解したことは、ゴールではなく、ご自身の身体と対話するための、新しいスタートラインです。ここから、さらに探求の旅を続けてみてください。

【本質的な原因を探る】 なぜ、身体の歪みがストレスに先立つのか?その根本的な哲学に迫ります。

【具体的な症状から理解する】 自律神経の乱れが、実際にどのような症状として現れるのか、具体的な事例を見ていきましょう。