捻挫の定義:

広義と狭義の「捻挫」とは?

「捻挫」という言葉は、日常的に使われるものですが、その定義は広義と狭義の2つの観点で異なります。狭義では、捻挫は主に靭帯損傷を指し、関節の安定性を保つ靭帯が伸びたり、部分的または完全に断裂することを意味します。一方、広義では、関節周辺の軟部組織、すなわち筋肉や腱、関節包、神経なども含まれ、これらの損傷が捻挫として扱われる場合もあります。この広義と狭義の違いを理解することが、正しい診断と治療のために重要です。

診断名が混乱を引き起こす場合

たとえば、捻挫によって前脛骨筋腱炎が発症した場合、広義の意味で捉えると「捻挫による前脛骨筋腱炎」と診断されます。しかし、狭義の意味で捉えると「靭帯損傷と前脛骨筋腱炎の両方がある」と誤解される可能性があります。このような場合、捻挫の定義が狭義であるか広義であるかが曖昧だと、患者も医療者も混乱しやすくなります。

捻挫をした際に、前脛骨筋腱炎だけを損傷した

- 狭義=前脛骨筋腱炎(捻挫ではない)

- 広義=捻挫の中の前脛骨筋腱炎

捻挫という診断名を使わないことが一番の解決策。『捻挫』といわれたらどの軟部組織の損傷があるのか聞きましょう。

軟部組織の診断における問題点

接骨院では、軟部組織の損傷は通常、問診、視診、触診によって十分に診断が可能です。しかし、整形外科ではレントゲンを重視し、骨折がないと判断された場合に「捻挫」と診断されがちです。この際、問診や視診、触診が行われず、軟部組織の損傷の詳細な部位が確認されないことが問題です。その結果、靭帯損傷として扱われ、適切な治療が行われないことがあります。

- 問診視診触診

軟部組織の損傷部位を把握 - レントゲン

骨の損傷の有無を確認 - 骨に損傷がなければ、①のどの軟部組織の損傷かにより治療を行う

また、詳細に画像診断したい場合はMRIをとる

骨以外の靭帯損傷として診断されないように気を付けましょう。

靭帯損傷と筋腱損傷の治療の違い

靭帯損傷と筋腱の損傷は、その治癒プロセスや治療法が大きく異なります。靭帯は比較的安定した構造であり、固定や安静が重要です。一方で、筋腱は柔軟性と動きを維持することが回復にとって重要です。しかし、捻挫(靭帯損傷)として処置されると、筋腱の損傷が見逃されることがあり、治癒が遅れるだけでなく、癒着により足首が固まってしまう可能性もあります。適切な診断がなされなければ、その後の回復に影響を及ぼす可能性があります。

また、複合損傷であることも治癒を遅延する要因になります。実は多くの捻挫は、靭帯だけを痛めていることの方が稀であり、捻挫動作では、靭帯や骨、筋腱などを同時に損傷する複合損傷が圧倒的に多いです。そのためどの組織をどれくらい痛めているか判断し施術を行うも短期改善に重要です。

捻挫をしても骨折見つからないケースでも骨を痛めているケースは多い

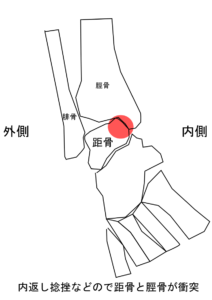

捻挫はかなりの勢いで足関節の構造を逸脱する動きなので、その中でも骨折線が見つからないケースで以下のような部位に骨挫傷のような痛みがみつかるケースは大変多いです。なぜそんなところが痛いの?といった場合には、間違いなく骨がしなったり、骨と骨が衝突することで痛めているケースも多いので、レントゲンで骨の損傷がみつからなくても安心で出来ません。

内踝(くるぶし)の骨挫傷

内反捻挫で捻った際に内踝(くるぶし)で骨が当たり痛めているケース

脛骨の踝(くるぶし)の上の骨損傷

若木を折ろうとしても、手では折れないですよね、それだけ骨も同様にしなるのですが、そのしなりで内部の構造的には問題は生じなくても表目上には損傷が見られるのと似ています。

結論:正確な診断が治癒への第一歩

捻挫という診断名は広義にも狭義にも使われ、軟部組織の損傷を包括することがありますが、それによって誤解が生じることもあります。問診、視診、触診をしっかりと行い、軟部組織の損傷部位を把握し、適切な治療を行うことが大切です。骨折がないからといって「捻挫(靭帯損傷)」とするのではなく、その他の軟部組織の損傷を見極め、適切な処置を施すことが重要です。

【症例から学ぶ】なぜ「捻挫」という診断だけでは不十分なのか

最近、NBAのスーパースター、ステフィン・カリー選手が「腓骨筋腱の損傷」という怪我を負った、というニュースがありました。

もし、これが日本の一般的な医療現場であれば、「足関節捻挫で全治3週間」と診断されていたかもしれません。しかし、彼のチームは、より詳細に「腓骨筋腱」という具体的な組織の損傷名を発表しました。この違いこそが、私が「捻挫という言葉だけでは不十分だ」と訴える、最大の理由です。

「捻挫」とは、あくまで「ひねった」という動作を示しているに過ぎません。その結果、靭帯が傷ついたのか、カリー選手のように腱が傷ついたのか、あるいは骨膜や他の組織が傷ついたのか。その**「本当の原因」**を正確に突き止めない限り、適切な治療は始まらないのです。

特に、腓骨筋腱の損傷は、一般的な捻挫と誤診されやすく、見過ごされると再発を繰り返し、パフォーマンスの低下に直結します。トップアスリートの世界では、この「鑑別の精度」こそが、選手のキャリアを左右する、極めて重要な要素なのです。